The Matcha Trend : Will It Last ?

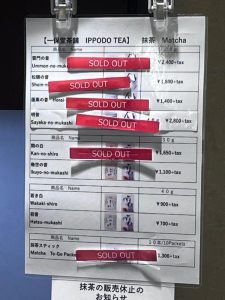

Bulan Juni tahun lalu menjadi pengalaman pertama saya mengantri sejak toko belum buka, hanya untuk membeli matcha di Ippodo Ginza Mitsukoshi, Tokyo. Dan saya tidak sendirian—antriannya panjang, dan mayoritas yang mengantri adalah wisatawan, bukan orang Jepang. Sepuluh menit setelah toko dibuka, saya masih berada di barisan dan mulai deg-degan karena beberapa varian matcha sudah habis. Untungnya saya masih kebagian. Namun benar saja, hanya dalam 30 menit setelah toko dibuka, seluruh matcha habis terjual—padahal pembelian dibatasi hanya satu produk per orang.

Saat saya kembali pada Januari tahun ini, suasananya jauh lebih normal. Tidak ada antrian, meski pembelian matcha masih dibatasi, kali ini maksimal dua produk per orang. Di situ saya langsung berpikir: apakah matcha akan kembali “normal” seperti dulu, atau pembatasan ini akan menjadi kebiasaan baru?

Booming matcha ini memang luar biasa. Padahal Jepang sudah mengenal matcha hampir 1.000 tahun—awalnya diminum para biksu untuk membantu tetap terjaga saat meditasi, lalu menjadi bagian dari Chanoyu yang penuh ritual. Baru di abad ke-20 matcha masuk ke dunia modern sebagai dessert dan minuman.

Sebelum pandemi, matcha sudah menjadi simbol khas Jepang yang wajib dicoba wisatawan—terutama di Kyoto. Tapi saat itu tidak ada orang yang rela antri berjam-jam untuk matcha. Tidak ada matcha yang habis dalam hitungan menit. Tidak ada panic buying. Tidak ada “jastip matcha”.

Setelah pandemi, social media membuat matcha menjadi lifestyle global: terlihat sehat, instagramable, dan mudah diterima banyak orang. Pasar matcha global diperkirakan sudah mencapai USD 3,6–4,3 miliar di 2024–2025 dan masih tumbuh sekitar 7–10% per tahun. Jepang pun kewalahan. Produksi tencha meningkat, tetapi permintaan dunia naik lebih cepat, ditambah tantangan cuaca ekstrem dan berkurangnya jumlah petani teh. Akibatnya matcha sulit didapat, pembelian dibatasi, harga naik, dan kini matcha pun tidak semuanya berasal dari Jepang.

Menariknya, booming matcha tidak otomatis mengangkat teh lain. Peminum matcha tidak selalu menjadi peminum sencha, Darjeeling, atau oolong. Bahkan data industri teh di Jepang menunjukkan konsumsi teh hijau daun seperti sencha cenderung stagnan atau menurun, sementara pertumbuhan justru terkonsentrasi pada matcha yang didorong oleh ekspor dan tren global.

Di Jepang, tren ini mendorong banyak kebun beralih dari sencha ke tencha. Secara bisnis menguntungkan, namun sebagian petani tradisional khawatir: apakah tren matcha akan sustainable? Produksi matcha membutuhkan shading, teknik pengolahan yang berbeda, investasi yang lebih besar, dan standar kualitas yang ketat. Jika suatu saat tren matcha turun, mereka khawatir kebun-kebun yang sudah terlanjur beralih akan sulit kembali seperti semula. Apalagi sencha adalah bagian penting dari identitas teh Jepang.

Jika terlalu banyak kebun berubah, ada kekhawatiran keseimbangan ekosistem industri teh Jepang bisa terganggu. Ke depan, saya percaya matcha akan tetap populer—karena dianggap sehat, tampilannya menarik, dan rasanya diterima banyak orang. Namun mungkin tidak akan seheboh sekarang. Orang yang FOMO akan berpindah ke tren berikutnya. Yang akan bertahan adalah mereka yang benar-benar suka matcha bukan hanya ikut trend.

Jika terlalu banyak kebun berubah, ada kekhawatiran keseimbangan ekosistem industri teh Jepang bisa terganggu. Ke depan, saya percaya matcha akan tetap populer—karena dianggap sehat, tampilannya menarik, dan rasanya diterima banyak orang. Namun mungkin tidak akan seheboh sekarang. Orang yang FOMO akan berpindah ke tren berikutnya. Yang akan bertahan adalah mereka yang benar-benar suka matcha bukan hanya ikut trend.

Dan mungkin, itu kabar baik. Semoga matcha tidak lagi menjadi sesuatu yang diperebutkan, melainkan kembali menjadi sesuatu yang dinikmati pelan-pelan—dan semoga para pencinta matcha tidak perlu lagi mengantri berjam-jam hanya untuk mendapatkan sekaleng matcha.

Ratna Somantri

09 Feb 2026